132 5.ISSEY MIYAKE

これからの時代、人間はどう生きていくべきなのか?

そんな、人としての抜本的なテーマを掲げ、現在72歳でありながら、ますます、その才気あふれるプロジェクトを掲げ数々のクリエーションを世に送り出している三宅一生。

最近では、文化勲章も受賞しその内成るエナジーはデザイナーだけでは留まらない。

そして今尚、フォトグラファーレジェンドであるアーヴィング ペンが撮り下ろした、ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE (図録カタログ)は鮮明に記憶に残っている。

既に数々のメデイアに取り上げられている、今期立ち上げたニュープロジェクトもしかり常に時代のエッジでいながらますますその勢いは留まらない。

そんな三宅一生の人間の源を探るべく、一人の人間として生き様みたいなものに注目したい。

まず、三宅一生は、衣服のデザイナーである事は全世界の方が認識していると思うが、自身の肩書に「ファッション」を冠することはない。もちろん活動の中核は世界的評価を得てきた衣服のデザインだが、その視線は広く遠く、ものづくりや社会のデザインに向けられている。「再生・再創」をテーマに、既に、ファッション関係者には発表されている新シリーズも、その延長上にあり社会と密接にデザインを実現していくという大きな趣旨だ。

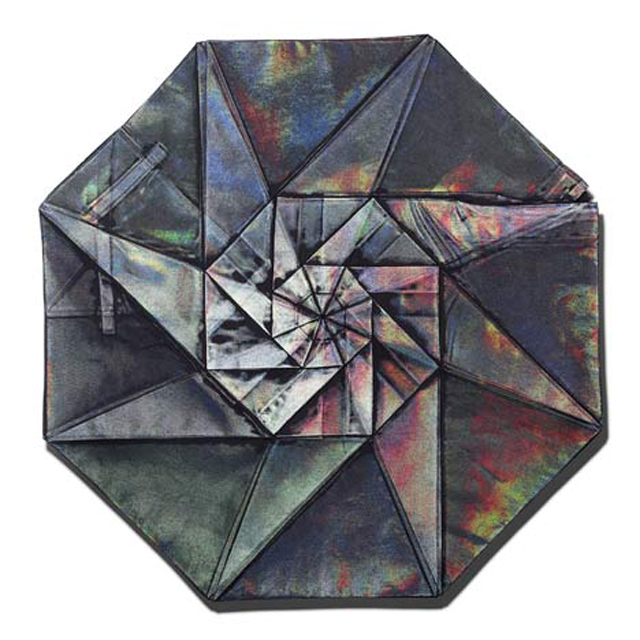

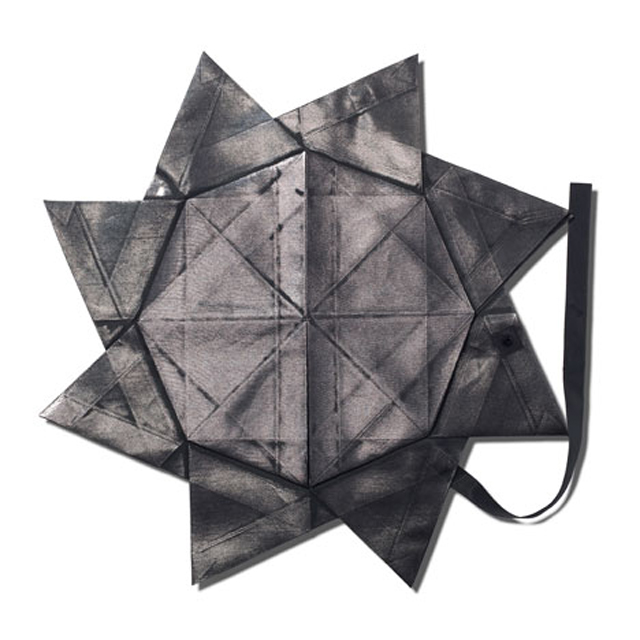

前衛性と日本性を兼ね備えたそのクリエーションは何枚もの紙を合わせて作った鍋敷きのような布。その一部を持ち上げるとちょうちんのようにふくらみ、シャツやワンピース、パンツになる。折り紙を思わせる造形は、斬新な前衛性と、東洋性や日本性を併せ持つ。これこそ「132 5. ISSEY MIYAKE」の源。

「着たときの姿が想像できず、実用的でありながら『これが服なのか』という驚きも欲しかった」と三宅さんは語る。三谷純筑波大准教授が開発した、一枚から折り紙のように立体模型が設計できるソフトを活用し、生地に「尾根」「谷」の折り目を手作業でつけている。

三宅さんは近年、生地や紙といった素材を作ってきた地方の工場が疲弊し、次々に閉鎖してゆく姿を見てきた。経済効率が優先され、「時間のかかる素材開発に、経費が向けられなくなっている」とも感じていた。

そこで2008年末、「リアリティー・ラボ」と名付けた研究開発チームを、自身のデザイン事務所内に設置。素材研究を進めるなかで出あったのが、帝人ファイバーが開発した糸だった。古着など、不要になったポリエステル製品をいったん液体にまで戻し、再生した糸だ。「英国生まれのポリエステルは、戦後の日本が進化させた」という思いもあって、新シリーズの素材に選んだ。

松山市の工場で生まれた糸を福井市で織って生地にし、石川県白山市などで染め、東京で形にしている。

この生地のざくっとした風合いを生かすために選ばれたのが、折り紙のような立体造形だったのだ。「着物のようにたたんで箱の中に片づける」文化の継承でもある。

同時に、三宅さんが長年掲げている「一枚の布」というテーマも息づいている。

多摩美術大で図案を学んだ三宅さんは、流行を追いかけるようなファッションの世界に違和感を抱くこともあったという。しかしパリで修業中の68年に、五月革命に繰り出す人々を見て、「こういう人たちの服を作りたい」と思い定めた。体にフィットしたヨーロッパの高級な服より、インドのサリーのように一枚の布を身にまとう方が普遍的な姿だと考え、さらに「生地をできるだけ捨てずに使うことを自らに課した」という。

ポリエステルの服全体に細かいプリーツが施された「プリーツプリーズ」や、チューブ状の生地を切るだけで服になるものもある「A-POC」も、一枚の布の思想と新技術から生まれた。「132 5.」は、それに続く「第3の発明」とも呼ぶべき存在だ。

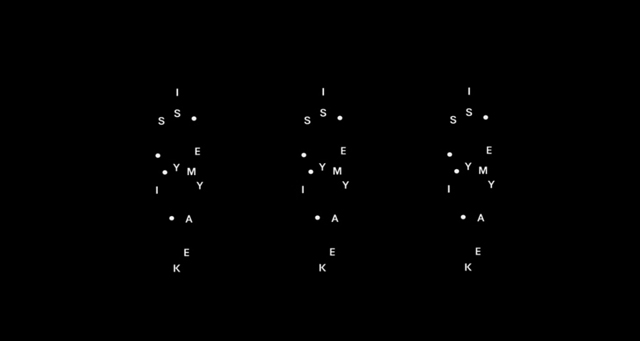

「132 5.」の各数字には意味がある。1は1枚の布。3は三次元の立体造形、2は立体造形を折り畳んで平面にすることを意味している。そして5はこの服に、さらに時間的な広がりが生まれた状態、つまり折り畳まれた造形を人々が着ることによって、衣服としての生命力が広がっていくということを意味しているということだ。

07年から東京でデザインのあり方を探る展示施設「2121デザインサイト」を運営し、昨年は広島出身の自らの原爆体験をもとにオバマ米大統領に広島訪問を呼びかけた。そんな、5次元的な活動を精力的に続けている。

今回の研究開発チームでは、折り紙のような造形を応用した照明器具も生み出したし、今後はペットボトルから再生した生地による服なども手がける予定だと言う。またそれと同時に、人材も育んでゆくのが最も大切と掲げている。

今回のプロジェクトで三宅一生はこの21世紀の生き方このように強く願い訴える。

「自信を失った日本に希望があるとすれば、それはデザイン」

今、日本は多くの問題を抱えている。世界に誇れるはずのものづくりが危機に瀕し、そのものづくりを支える人材の育成も進んでいない。このプロジェクトはまだ始まったばかりで、どのように進化していくのかは未知数であるが大きなきっかけとなる可能性は無限大である。

只、特筆すべき事は、このプロジェクト以前よりすでに20年以上も前から、三宅一生は、この21世紀の生き方を模索したプロジェクトの構想は始まっていた事。

それは1988年5月13日。ニューヨークで開かれた『イサム・ノグチ』展の会場で、イサム・ノグチ、安藤忠雄、三宅一生の3人が会し、「日本にもデザインの発信基地ができれば......」と、話が弾んだ。この時の会話がきっかけとなり「21_21 DESIGN SIGHT」が生まれた。

記念すべき一周年目は、三宅一生が初の総合ディレクションを手掛ける『XXI c. ― 21世紀人』展でスタートを切る。

かつて未来と呼ばれた21世紀。現実となり、そして日常となったこの時代に生きる私たちは、いまたくさんの問題とともに暮らしている。グローバル化、高度情報化によって、私たちは欲求に素直なアクションをとれるようになった。しかしその一方で、地球環境問題、エネルギー問題、少子・高齢化など自分1人ではどうしようもできない問題が、ぼんやりとしてではなく、リアルに目の前に立ちはだかっている。

あの頃の自分は"21世紀"という言葉の響きに、どれだけ心躍らされたことだろう。日々ライフスタイルが進化するなかで、見えてしまった21世紀の潮流。逃れられない問題がこれから先に待ち受けている私たちに、ディレクターの三宅一生はさまざまなリサーチを行い、想像力を働かせた。そして、21世紀を生きる私たちに、これからの人と地球を考える機会を用意した。

「『21世紀人』の遺伝子の中には、20世紀から受け継いだ創造する因子や感覚といったものも含まれているはずです。だからこそ良質なDNAが『21世紀人』の血肉に蓄えられ、夢は現実に、現実はさらなる夢を生み出していく奇跡がこの地球上で起こってほしい、と思っています」と三宅一生は語る。

『XXI c. ― 21世紀人』で三宅は、安藤が設計した21_21を器にイサム・ノグチの作品を配した。20世紀、20年前に3人が集ったあの原点ですでに、21世紀に向ける温かいまなざしがそそがれていたことだろう。

そして、現在に至るまで、まだまだ三宅一生の人生のクリエーションは終わってはいない。

世界中にいるオピニオンリーダーを筆頭に人種、性別、業種関係なく一人の人間として、どう生き方をクリエーションするか?と思い起こされると共に、まさに個々の生き方=STYLEをも問われているのだろう、、、

reference

asahi.com

text by HM